対象と集計方法

最近16年間の自験例中、床ずれ発生部位が明確な1891症例について、男女別に発生部位数を集計しました。発生部位数と床ずれ数とは異なります。床ずれ数は床ずれの数を示すのに対し、部位数は、ある範囲を1つの部位とし、幾つの範囲に床ずれがあるかを示します。1部位に複数の褥瘡があっても、部位は1ヵ所と数えています。

発生部位を1. 頭部・頸部・肩、2. 上肢、3. 背中 (胸椎の範囲の背中で、側胸部や前胸部を除く)、4. 腰部 (腰椎の範囲の背部)、5. 仙骨部 (仙腸関節部・尾骨部を入れる)、6. 転子部、7. 坐骨部、8. 膝 (膝窩部は入れるが、腓骨骨頭部は下腿に入れる)、9. 下腿 (内踝部・外踝部を入れる)、10. 踵 (アキレス腱部・踵足底部を入れる)、11. 足趾 (踵を除く足と趾)、12. その他 (側胸部、前胸部、転子部を除く大腿など) に分けました。

床ずれが一旦治癒した後に再発しても、部位数には入れていません。また、壊疽、表皮剥脱創は除外しており、純粋に床ずれが発生した部位のみを数えています。

集計から得られた知見

結果を表1に示しました。

表1 1998年3月~2014年2月の自験例における1人あたりの床ずれ部位の性差

| 床ずれ保有者 | 床ずれ部位数 | 1人あたりの床ずれ部位 | |

|---|---|---|---|

| 男性 | 956 | 1955カ所 | 2.04カ所 |

| 女性 | 935 | 1727カ所 | 1.85カ所 |

床ずれ発生部位数については、男性と女性との間に差を認めません。この集計の対象者のほとんどは病院に入院中の方です。もし、老人施設入所者 (女性が多い) や在宅介護の方が対象であった場合には、異なった結果になったかもしれません。

推計学的分析 (Welchのt検定) によれば、男性の発生部位数は、女性に比し危険率1%以下で有意に多いと言えます。

褥瘡の病期や経過についての男女差は、別に報告する予定です。

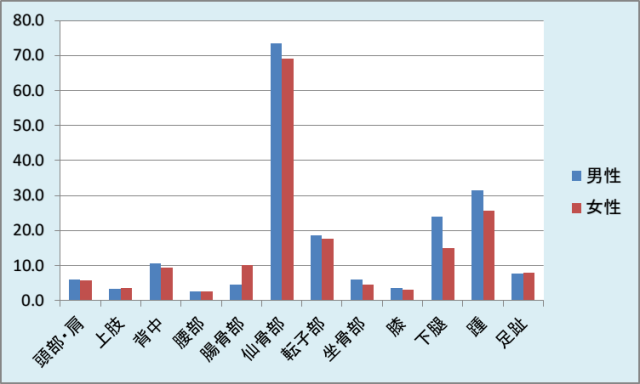

図1 床ずれ発生部位毎の1人あたりの発生率の性差 (男性956名、女性934名)

表1に表示した同じ対象者において、床ずれ発生部位別に発生率の性差を調べました。

X軸では、身体の頭側を左に、足側を右に並べました。

Y軸の数値は、1人当たりの部位別の発生率 (%) を示します。例えば、床ずれ保有者は、男性では73.5%の方が、女性では69.2%の方が、平均して仙骨部に褥瘡を形成していることを意味しています。表2に正確な数値を示します。

表2 床ずれ発生部位毎の1人あたりの発生率 (%)

| 男性 | 女性 | 男性 順位 | 女性 順位 | |

|---|---|---|---|---|

| 頭頸肩 | 6.0 | 5.8 | 7 | 8 |

| 上肢 | 3.2 | 3.5 | 11 | 10 |

| 背中 | 10.6 | 9.3 | 5 | 6 |

| 腰部 | 2.5 | 2.6 | 12 | 12 |

| 腸骨部 | 4.5 | 10.0 | 9 | 5 |

| 仙骨部 | 73.5 | 69.2 | 1 | 1 |

| 転子部 | 18.5 | 17.5 | 4 | 3 |

| 坐骨部 | 5.9 | 4.6 | 8 | 9 |

| 膝 | 3.6 | 3.0 | 10 | 11 |

| 下腿 | 24.0 | 14.9 | 3 | 4 |

| 踵 | 31.4 | 25.6 | 2 | 2 |

| 足趾 | 7.7 | 8.0 | 6 | 7 |

| 計 | 191.4 | 174.0 |

好発部位としては、男女ともに仙骨部が極めて多く、次いで踵となります。次いで男性では下腿に、女性では転子部に多く発生します。

男女で差異が目立つのは、腸骨部 (女性が多い) と下腿 (男性が多い) で、他の部位ではほとんど差が認められません。