報告内容の中で重要と思われる事項の一つに、部位別の発生率と再発率があり、これにについて最初に報告します。

部位別の発生率を知れば、床ずれのできやすい所はどこかを理解することができます。また、床ずれが治った後、同じ部位に再発する割合、再発率をみれば、どの部位が再発しやすいかを知ることができ、そして、なぜその部位に床ずれができたり再発したりするのかを考え、発生や再発を予防したり、早く改善させるケア方法などが考えやすくなります。

ここにまとめた発生部位についての分析結果は、1997年3月10日より2014年2月18日までにケアをし、床ずれの発生部位が正確に記録された自験例1899症例のデータをまとめたものです。

床ずれ保有者は、床ずれを同時にいくつ位もつか

床ずれができる理由は、別に報告 (床ずれの原因疾患) する予定です。全身状態が不良になったり、神経が損傷されて知覚麻痺や運動麻痺が起きていたり、意識状態に異常が起きたりしている場合が多いので、同時に複数箇所に床ずれが発生します。数箇所以上にもできることは少なくありません。自験例では、1899人に、再発を除いた3678個の床ずれが発生しました。1人あたりの平均床ずれ数は1.94個になります。1人あたり約2箇所に、ほぼ同時に床ずれができることが分かりました。

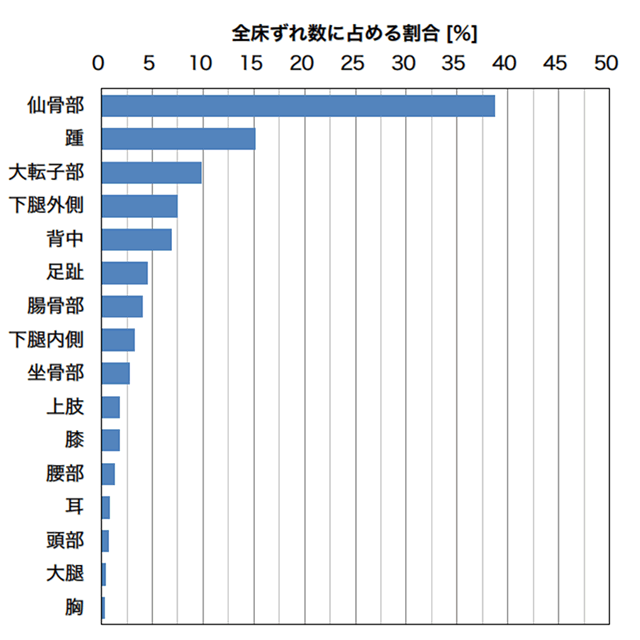

一番できやすい部位は、図1に示すように、殿部の中央 (そこには、仙骨という背骨がある部位です) で、最も体重がかかり、身体の「ずれ」が組織損傷を起こしやすい部位です。仙骨部の床ずれ発生率は床ずれ全数の40.1%です。1人平均約2箇所に床ずれができるのですから、ほとんどの方に仙骨部床ずれができることになります。

図1 床ずれのできる割合 (床ずれ保有者数1899名, 全床ずれ数3678箇所)

床ずれの部位別発生率

床ずれの発生部位別の発生率を図1に示しました。1箇所に複数の床ずれが発生することもあり、床ずれは3678個ですが、発生部位数は3500ヵ所です。これを部位別発生率の母数としました。1箇所に複数の床ずれが発生しても、発生部位としては1箇所と数え、全症例の発生部位数を分子としました。図1では、向かって左から発生率の高い順に発生部位を並べています。

仙骨部38.8%、踵15.2%、大転子部 (大腿骨が外側に最も飛び出した部位) 9.9%、外踝部 (足関節で外側に飛び出した部位) および下腿外側部7.5%、腰部を除く背中6.9%、足と足趾4.6%、腸骨部 (骨盤を作る主たる骨) 4.1%、外側部を除く下腿3.3%、坐骨部 (腰掛けた時に体重を支える殿部の骨) 2.8%、などとなり、これらは好発部位と言えます。

これらの好発部位には、出張った骨があります。高齢になったり、病気で寝たきりになって痩せると、これらの骨は一層出張ってきます。仙骨部には仙骨、踵には踵骨、大転子部には大腿骨、下腿外側には腓骨、背中には背骨や肋骨や肩甲骨、腸骨部には腸骨、坐骨部には坐骨などがあります。これらの出張った骨と体外の硬い物体の間に挟まれた組織が痛んで、その部の組織が死んで、死んだ組織 (壊死組織) が溶けて排除されて組織の欠損が生ずるのです。この出張った骨の部だけて身体の重さの全てを支えようとするので、極めて狭い部分に大きな体圧がかかり、その部位の組織の血液循環が阻害されるからです。広い面積で身体の重さを支える (体圧分散といいます) 必要があります。エアマットレスやクッションなどが大切になるのです。

床ずれの再発

床ずれを作りやすい身体の状態は、急には治すことができません。従って、折角床ずれが治っても、同じ部位に再発が起きやすいのです。

なかなか治らない床ずれの中には、ケアで改善に向かっている途中で、床ずれの中に床ずれができてしまうために、治りにくくなっているものもあります。これについては、別な報告でまとめてお知らせします。

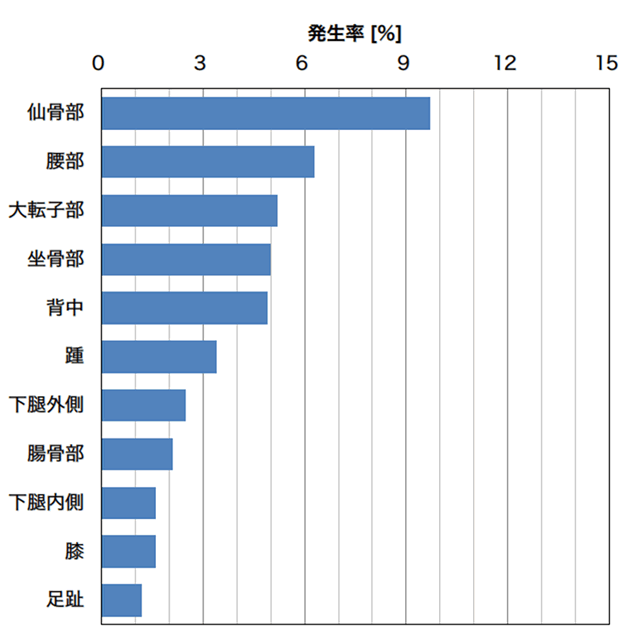

床ずれの部位別再発率を図2に示します。仙骨部9.7%、腰部6.3%、大転子部5.2%、坐骨部5.0%、背中4.9%、踵3.4%、外踝部を含む下腿外側2.5%、腸骨部2.1%、下腿外側を除く下腿1.6%、足と足趾1.2%、などとなりました。床ずれの発生率が高い部位の床ずれは、また再発しやすい部位であることが分かります。

図2 部位別の再発率 (全床ずれ数3678箇所, 再発床ずれ数213箇所)

下肢の床ずれは、再発防止のケアがやりやすいためか、発生率は高いのですが、再発率は比較的低いデータとなりました。ただし、下肢の動脈が動脈硬化症など で閉塞したり、内腔が狭くなると、下肢全体の血液循環が障害され、下肢の床ずれは難治性となったり、再発しやすくなります。循環障害が高度になると、足の 先などから色が悪くなって広範に組織が死んでしまう「壊疽」という状態になります。下肢の床ずれは、このような動脈狭窄を伴うことが多いので、必ず足背動 脈や後脛骨動脈の拍動を確認することが大切です。下腿の末梢側以下の皮膚温が低いときには、狭い箇所に下肢の重さがかからないよう、十分に注意する必要が あります。